局部炎症和组织损伤在多种肠外疾病的发生中起关键作用。内外源性危险信号可引发组织损伤,导致器官功能丧失,同时释放的因子又进一步引发炎症和免疫反应,造成更多损伤。虽然两者的因果关系尚不明确,但这种相互作用是肠外疾病的重要推动因素。研究表明,肠道与肠外器官之间的双向相互作用对维持体内平衡至关重要。肠外炎症可波及肠道,引发炎症和屏障崩溃,而肠道的炎症也会加剧全身性炎症,导致毒素和病原体扩散,形成恶性循环。开发能同时抑制炎症和修复损伤的策略对于治疗肠外疾病意义重大。传统药物如非甾体抗炎药、糖皮质激素和单克隆抗体常用于缓解炎症,但可能增加感染风险,例如艰难梭菌和沙门氏菌感染。以抗肿瘤坏死因子-α(TNF-α)单克隆抗体治疗克罗恩病的患者感染风险显著增加。此外,一些修复器官损伤的小分子药物虽在临床试验中应用,但其脱靶毒性会导致严重副作用,例如TGF-β抑制剂的心脏毒性。更重要的是,这些疗法无法同时对肠道和肠外器官发挥双重作用。

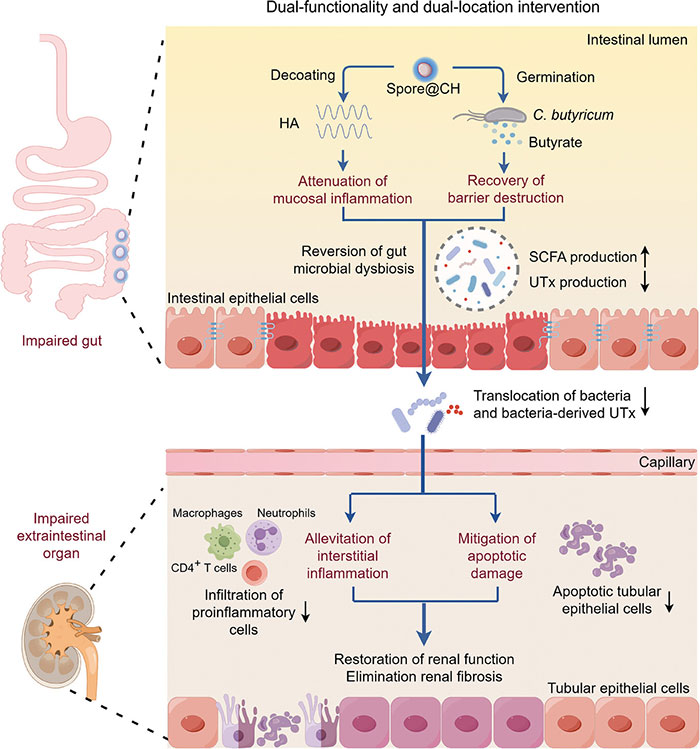

针对上述问题,上海交大刘尽尧研究员团队提出了一种双功能和双位置干预策略,即使用透明质酸(HA)纳米涂层的丁酸梭菌(C. butyricum)在受损的肠道和肠外器官中产生抗炎组织修复作用(图 1)。在阳离子壳聚糖(CS)实现的表面电荷反转的帮助下,带负电荷的丁酸梭菌可以在细胞相容性条件下通过静电相互作用用阴离子HA进行纳米涂层。形成的HA纳米涂层能够保护丁酸梭菌免受胃肠道(GI)损伤并改善其在肠道炎症和损伤部位的蓄积。由于HA的先天免疫抑制特性与丁酸梭菌的产生行为相结合,纳米涂层细菌可有效缓解肠粘膜炎症并恢复肠屏障完整性。此外,纳米涂层细菌通过重塑微生物代谢物、减少微生物易位,减轻肠外器官间质炎症和病理损伤。我们预计纳米涂层细菌介导的双重功能和双位置干预将提供一种独特的策略来调节肠道和远端器官之间的串扰,为治疗肠外疾病提供见解。该文章于2024年11月20日以“Hyaluronic Acid-Nanocoated Bacteria Generate an Anti-Inflammatory Tissue-Repair Effect in Impaired Gut and Extraintestinal Organs”为题发表于《Advanced Materials》(DOI:10.1002/adma.202412783)。

图1 示意图。口服 Spore@CH 优先保留在病理肠道中,这不仅可以减轻肠道炎症和修复肠道屏障,还可以通过重塑微生物代谢物和减少微生物易位来减轻肠外器官的间质炎症和病理损伤。口服 Spore@CH 分别通过恢复肾功能和消除肾纤维化提出了治疗 AKI 和 CKD 的替代方法

(1)纳米涂层的设计、制备和表征

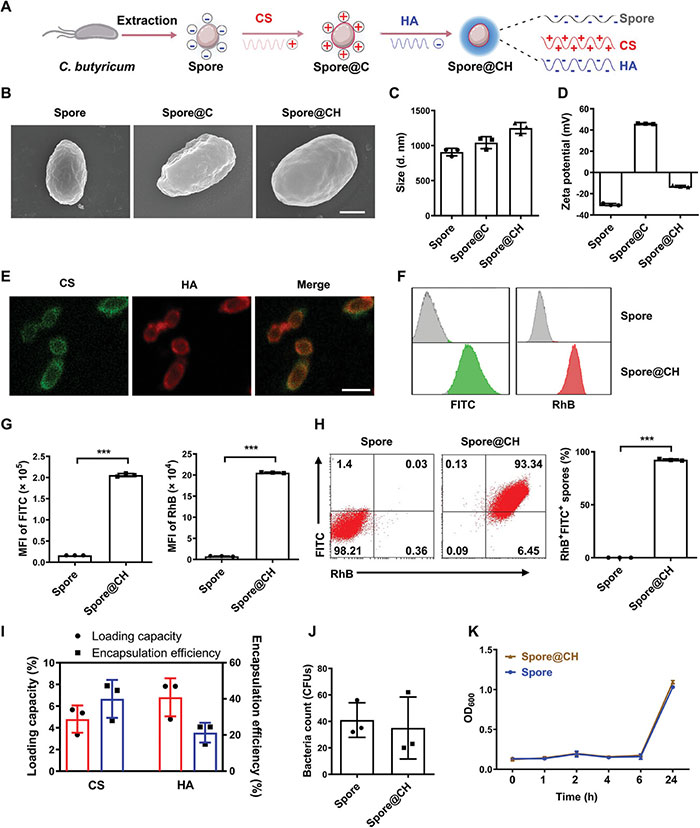

为了研究具有治疗肠外损伤潜力的细菌,本研究通过宏基因组分析发现患病患者粪便中的丁酸梭菌显著减少。丁酸梭菌因其维持肠道屏障完整性的作用被选为研究对象,并与天然生物聚合物HA结合,构建了具有双重抗炎和组织修复作用的治疗平台。为克服丁酸梭菌对氧气的敏感性,采用孢子形式代替活菌,并通过密度梯度离心法纯化孢子。随后,用阳离子CS修饰孢子表面,形成Spore@C,再用阴离子HA包覆生成Spore@CH。显微镜观察和荧光标记验证显示,CS和HA成功修饰在孢子表面,包覆效率达92%以上,同时负载量和负载效率也得到了量化。实验还表明,Spore@CH在细胞相容性和细菌活性方面表现良好,生长未受显著影响。综上,本研究成功开发了以丁酸梭菌孢子为核心的纳米涂层平台,为肠外损伤的治疗提供了新的思路。

图2. Spore@CH 的表征。(A)通过静电相互作用制备 Spore@CH。(B)Spore、Spore@C 和 Spore@CH 的 SEM 图像。比例尺为 500 nm。(C)通过 DLS 测量获得的 Spore、Spore@C 和 Spore@CH 的尺寸分布和 Zeta 电位(n = 3)。(E)Spore@CH 的 LSCM 图像。绿色和红色分别表示 FITC 标记的 CS 和 RhB 标记的 HA。比例尺为 2 µm。(F)Spore@CH 上用 FITC 标记的 CS 和用 RhB 标记的 HA 的流式细胞术直方图以及(G)平均荧光强度(MFI)(n = 3)。(H)代表性流式细胞术散点图以及涂层后 RhB⁺FITC⁺ 孢子在总孢子中的百分比(n = 3)。(I)Spore@CH 上 CS 和 HA 的负载量和包封率(n = 3)。(J)37 ℃ 下在 RCM 琼脂平板上培养 24 小时后孢子和 Spore@CH 的计数(n = 3)。(K)37 ℃ 下在 RCM 培养基中培养的孢子和 Spore@CH 的生长曲线(n = 3)。数据为平均值 ± 标准差(SD)。使用 Student's t 检验进行统计分析。*** p < 0.001

(2)Spore@CH 在肠道中的存活率提高和优先定植

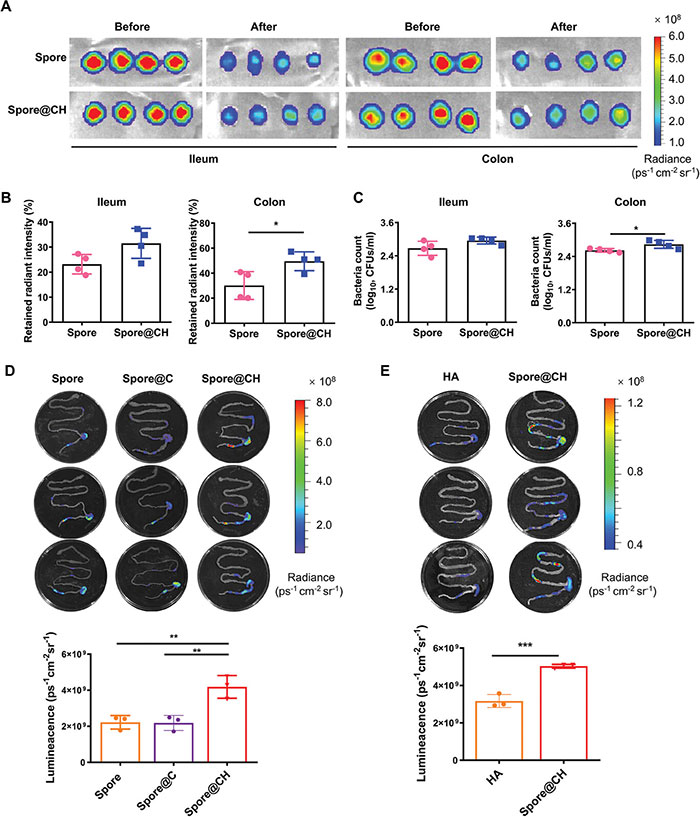

细菌疗法面临的主要挑战之一是口服生物利用度差,主要由于胃肠道环境恶劣和肠道滞留时间短。虽然休眠孢子比活菌更能抵抗环境伤害,但纳米涂层能为孢子提供额外保护,显著提高其在模拟胃液、胆汁盐和肠液中的存活率。实验发现,纳米涂层(Spore@CH)能够增强丁酸梭菌在小鼠肠道中的滞留,并提高其在结肠的荧光强度,证明纳米涂层增强了孢子的保留。通过口服管饲实验,Spore@CH在小鼠小肠、盲肠和结肠中的存活率均显著提高,尤其在结肠中最为显著,表明纳米涂层提升了丁酸梭菌的口服生物利用度。此外,研究还表明,HA涂层能够促进孢子在病理性胃肠道中的积累。在顺铂治疗的小鼠模型中,Spore@CH在炎症肠道中滞留时间显著增加,表现出更高的荧光强度,表明纳米涂层能够提高细菌在病理肠道中的积累和定向输送。这些结果表明,纳米涂层不仅提高了丁酸梭菌的口服生物利用度,还能够增强其在病理肠道中的积累,为细菌疗法提供了新的可能。

图3. Spore@CH 在病理胃肠道中的滞留。(A)用等效孢子或 Spore@CH 培养后的回肠和结肠的 IVIS 图像(n = 3)。(B)回肠和结肠中滞留的孢子或 Spore@CH 的相对荧光强度(n = 3)。(C)回肠和结肠中滞留的孢子或 Spore@CH 的数量(n = 3)。(D、E)给药后 6 小时的胃肠道切片的 IVIS 图像和相应的荧光强度量化。数据为平均值 ± SD。使用单因素方差分析或 Student's t 检验进行统计分析。*** p < 0.001,** p < 0.01,* p < 0.05

(3)Spore@CH的肠道炎症抑制和屏障修复作用

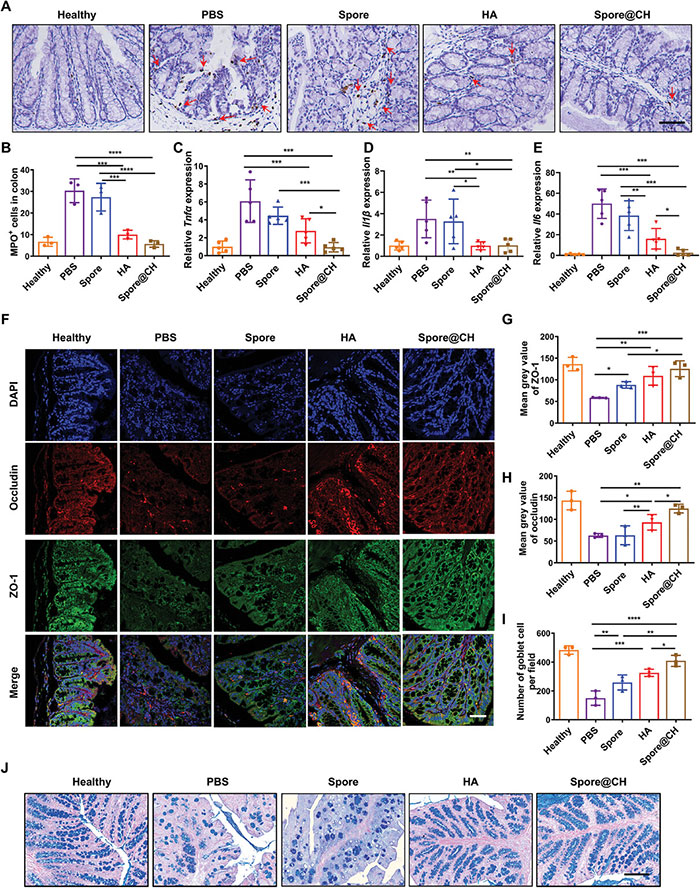

Spore@CH在缓解肠道炎症和修复肠道屏障方面表现出双重作用。研究发现,HA能抑制炎症,因此我们推测Spore@CH通过在病理部位积聚,减轻炎症。在小鼠实验中,口服Spore@CH显著减少了结肠中的中性粒细胞浸润和促炎细胞因子的水平,证明了它的抗炎效果,而Spore单独治疗无明显效果。此外,Spore@CH能有效减少细胞凋亡,并改善肠道屏障功能,通过增加紧密连接蛋白(如occludin和ZO-1)的表达,保持肠道屏障的完整性。即使在慢性刺激下,Spore@CH也能减轻肠道损伤,恢复肠道上皮和杯状细胞的功能。总体来说,Spore@CH在抗炎和修复肠道屏障方面表现出积极效果,具有治疗肠道炎症的潜力。

图4. Spore@CH 对肠道炎症的抑制和屏障修复作用。用 PBS、Spore、HA 或 Spore@CH 治疗 3 天后,评估顺铂诱导的小鼠的炎症反应和肠道屏障完整性。(A)结肠 MPO 染色图像和(B)相应的 MPO 阳性细胞定量图像(n = 3)。红色箭头代表 MPO 阳性细胞。比例尺为 50 µm。实时定量 PCR(RT-qPCR)分析结肠组织中的(C)Tnfa、(D)Il1β 和(E)Il6 mRNA 水平(n = 5)。mRNA 水平数据已标准化为健康组的平均值。(F)接受治疗的小鼠结肠 occludin(红色)和 ZO-1(绿色)表达的免疫荧光图像。细胞核用 4′,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI,蓝色)染色。比例尺为 50 µm。通过 ImageJ 软件测量结肠切片免疫荧光图像中(G)红和(H)绿通道的平均灰度值(n = 3)。(I)接受治疗的小鼠结肠切片每 20× 视野的阿尔新蓝阳性细胞平均数和结肠 PAS-AB 染色的(J)图像(n = 3)。比例尺为 100 µm。数据为平均值 ± SD。使用单因素方差分析进行统计分析。**** p < 0.0001,*** p < 0.001,** p < 0.01,* p < 0.05

(4)肠道微生物稳态的调节

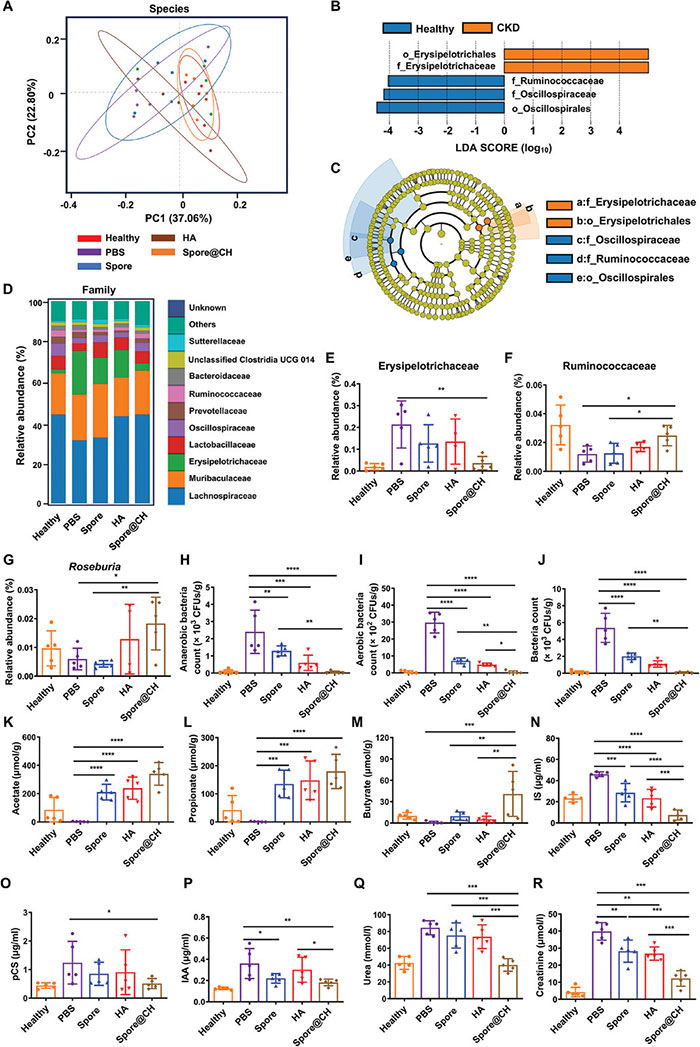

在确认Spore@CH可减轻炎症并恢复肠道屏障功能后,该团队进一步探讨了其对肠外器官的潜在影响。通过16S基因测序分析,我们发现Spore@CH治疗后小鼠的肠道微生物群结构接近健康组,显著改善了叶酸诱导的微生物失调,增加了产短链脂肪酸(SCFA)细菌(如瘤胃球菌科)的丰度,减少了与炎症相关的细菌(如丹毒丝菌科)的丰度。此外,Spore@CH还改善了肠道通透性,减少了由肠道细菌引起的肾脏细菌易位。Spore@CH治疗的小鼠肾脏中易位细菌数量显著低于叶酸组,接近健康组水平。我们进一步分析了Spore@CH对微生物代谢的影响。Spore@CH治疗显著提高了小鼠粪便中主要SCFA(如乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐)的水平,尤其是丁酸盐,这可能有助于增强肠道屏障功能。同时,Spore@CH治疗降低了尿毒症相关代谢物(如吲哚硫酸盐IS)的水平,减少了肠道和血清中的有害代谢物。总之,Spore@CH通过调节肠道微生物群、改善肠道屏障和减轻肾脏细菌易位,展现了其在改善微生物群落和宿主代谢物方面的显著效果。

图5. 调节肠道微生物稳态。用 PBS、HA、Spore 或 Spore@CH 每隔一天灌胃叶酸诱导的小鼠,连续 14 天,并收集肠道样本进行 16S 核糖体 RNA 基因测序。(A)物种水平的肠道微生物 PCoA 结果(n = 4 或 5)。(B)根据健康组(蓝色)和 CKD 组(橙色)之间比较的 LDA 值获得的分类数据,仅显示 LDA 得分(log₁₀)> 4.0。(C)来自 LEfSe 的分类分支图,显示健康组(蓝色)和 CKD 组(橙色)之间的差异。(D)每个组肠道微生物在科水平的丰度。(E)肠道微生物群中丹毒丝菌科的相对丰度和(F)瘤胃球菌科的相对丰度(n = 4 或 5)。(G)肠道菌群中 Roseburia 的相对丰度(n = 4 或 5)。(H)治疗后肾脏组织中厌氧菌的数量、(I)需氧菌的数量和(J)总菌的数量(n = 5)。(K)各组粪便中的乙酸、(L)丙酸和(M)丁酸水平(n = 5)。(N)各组血清中的 IS、(O)pCS 和(P)IAA 水平(n = 5)。(Q)各组粪便中的尿素和(R)肌酐水平(n = 5)。数据为平均值 ± SD。使用单因素方差分析进行统计分析。**** p < 0.0001,*** p < 0.001,** p < 0.01,* p < 0.05

(5)Spore@CH的肠外炎症抑制和器官修复作用

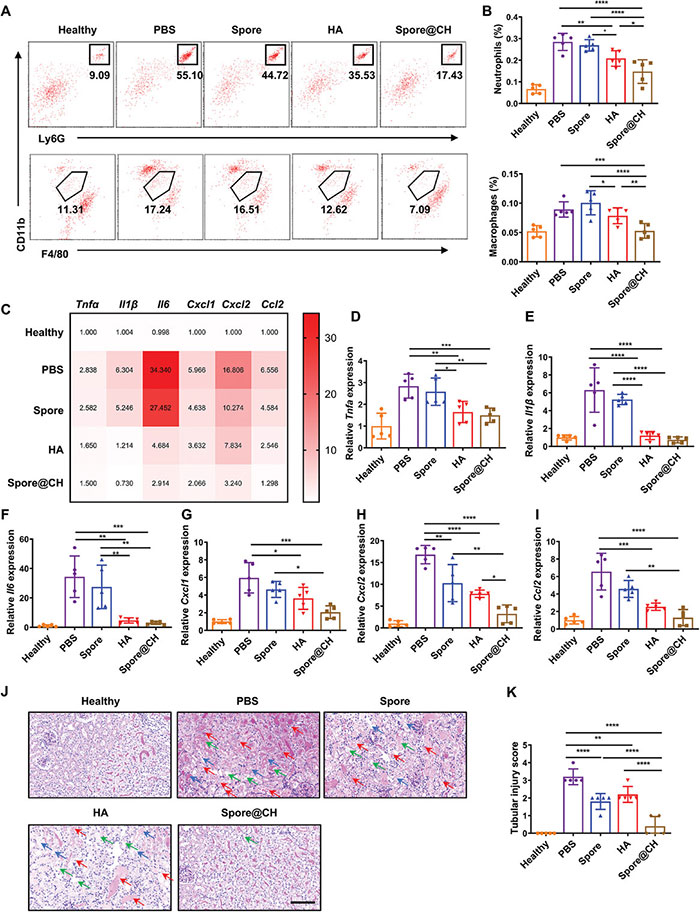

受到肠道代谢物重塑和肠道细菌易位减少的启发,该团队推测Spore@CH有助于改善肠外疾病。鉴于肾小管间质炎症可能导致肾损伤,我们评估了Spore@CH是否能改善肾脏的炎症反应。结果显示,顺铂诱导的小鼠肾脏中性粒细胞和巨噬细胞的浸润显著增加,而Spore@CH治疗显著减轻了这种浸润,HA组仅有轻微改善。此外,Spore@CH和HA治疗还显著降低了肾脏中促炎细胞因子的表达。顺铂诱导的小鼠肾脏中趋化因子(如CXCL1、CXCL2和CCL2)水平升高,这些因子能引导白细胞进入肾脏并加重炎症。而Spore@CH治疗显著减少了趋化因子的水平,尤其是CXCL2,进一步证实了Spore@CH对减少中性粒细胞募集的作用。在病理分析中,Spore@CH治疗组的肾脏损伤明显较轻,肾小管损伤评分也较低。此外,Spore@CH还能够减少LPS诱导的肾小管上皮细胞凋亡,证明其具有修复肾损伤的潜力。总的来说,Spore@CH显著减轻了肠外炎症,并展示了减轻肠外器官损伤的潜力。

图6. Spore@CH 对肠外炎症的抑制和器官修复作用。用 PBS、Spore、HA 或 Spore@CH 治疗 3 天后,评估顺铂诱导的小鼠肾脏中的炎症反应。(A)肾脏组织中白细胞(CD45⁺)中的中性粒细胞(CD11b⁺ Ly6G⁺)和巨噬细胞(CD11b⁺ F4/80⁺)的流式细胞术散点图。(B)不同治疗后顺铂诱导的小鼠中性粒细胞(CD45⁺ CD11b⁺ Ly6G⁺)和巨噬细胞(CD45⁺ CD11b⁺ F4/80⁺)占总肾细胞的百分比(n = 5)。(C)热图描绘了治疗后肾脏中 6 种炎症细胞因子的表达模式。RT-qPCR 分析肾脏组织中(D)Tnfa、(E)Il1β、(F)Il6、(G)Cxcl1、(H)Cxcl2 和(I)Ccl2 的 mRNA 水平(n = 5)。mRNA 水平数据已标准化为健康组的平均值

每隔一天用 HA、Spore 或 Spore@CH 治疗 14 天后,评估叶酸诱导小鼠的肾小管间质损伤。(J)肾脏切片的 PAS 染色图像和(K)相应的肾小管损伤评分分析(n = 5)。红色、蓝色和绿色箭头分别代表肾小管细胞的脱落、肾小管细胞的扁平化和小管的扩张。比例尺为 100 µm。数据为平均值 ± SD。使用单因素方差分析进行统计分析。**** p < 0.0001,*** p < 0.001,** p < 0.01,* p < 0.05。

(6)Spore@CH 在干预 AKI 中的价值

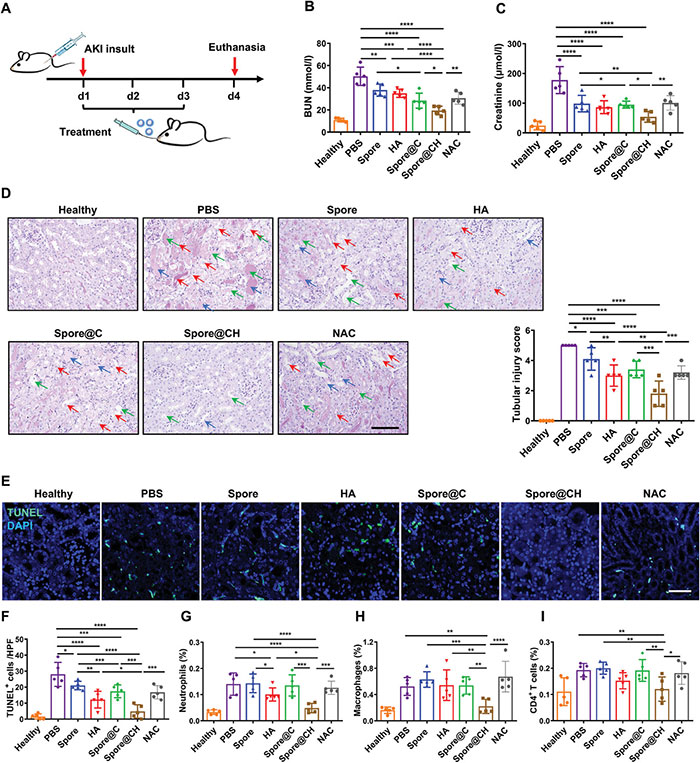

急性肾损伤(AKI)是常见且危重的临床疾病,表现为肾功能迅速衰竭。在证明Spore@CH在维持肠道稳态和调节肠肾串扰方面有效后,我们进一步评估了Spore@CH在顺铂诱导的AKI模型中的治疗潜力。我们每天通过口服给予顺铂诱导的小鼠1 × 107 CFU的Spore@CH,连续3天,HA、Spore和Spore@C作为对照组,N-乙酰半胱氨酸(NAC)作为标准治疗。结果表明,顺铂引起的肾脏损伤使小鼠血清尿素氮(BUN)和肌酐水平显著升高,这两项指标是肾功能受损的重要标志,而Spore@CH治疗显著降低了这些指标。肾脏切片显示,顺铂导致的明显病理损伤(如小管坏死和扩张)在Spore@CH治疗组显著减轻。TUNEL检测显示,Spore@CH组的细胞凋亡最少,且其效果优于NAC。此外,顺铂诱导的巨噬细胞、中性粒细胞和CD4+ T细胞的浸润加剧了肾脏损伤,而Spore@CH比NAC更有效地减少了这些免疫细胞的肾脏浸润。总体而言,Spore@CH能够有效减轻顺铂引起的肾脏损伤,具有显著的治疗潜力。

图7. Spore@CH 在干预 AKI 中的价值。(A)体内研究的示意时间线。顺铂诱导的 AKI 小鼠每天注射 PBS、HA、Spore、Spore@C、Spore@CH 或 NAC 共 3 次,并在注射顺铂后第 4 天安乐死(n = 5)。(B、C)不同治疗后小鼠血清 BUN 和肌酐水平。(D)肾脏切片的 PAS 染色图像和相应的肾小管损伤评分分析。比例尺为 100 µm。红色、蓝色和绿色箭头分别代表肾小管细胞的剥落、肾小管细胞的扁平化和小管的扩张。(E)TUNEL 染色(绿色)的肾脏切片代表性图像和(F)对应的高倍视野(HPF)中 TUNEL 阳性细胞的量化。细胞核用 DAPI(蓝色)染色。比例尺为 50 µm。(G、H、I)通过流式细胞术测量肾脏浸润的中性粒细胞、巨噬细胞和 CD4⁺ T 细胞占总肾细胞的百分比。数据为平均值 ± SD。使用单因素方差分析进行统计分析。**** p < 0.0001,*** p < 0.001,** p < 0.01,* p < 0.05

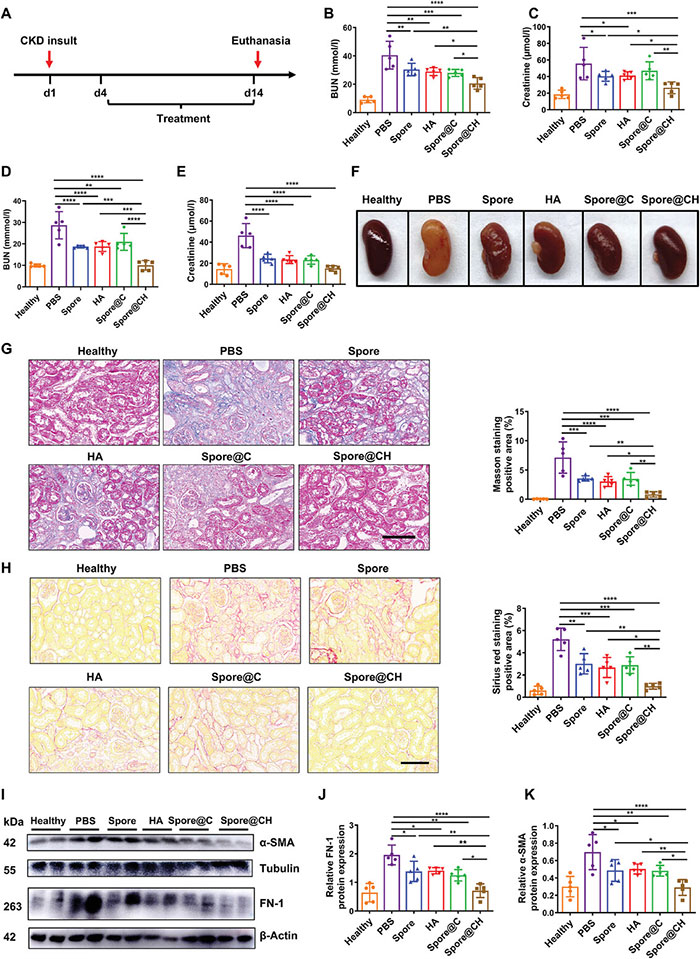

(7)Spore@CH 在治疗 CKD 方面的潜力

鉴于UTx增加和丁酸减少可能促进慢性肾病(CKD)进展,而Spore@CH能够调节肠道微生物稳态,我们评估了其在缓解CKD中的潜力。通过腹膜内注射叶酸(300毫克/只小鼠)建立CKD模型,连续14天口服Spore@CH(1 × 10^7 CFU/只小鼠)或其他对照组(HA、Spore、Spore@C)。结果显示,Spore@CH治疗的小鼠体重稳定,血清BUN和肌酐水平最低,显示出最佳的保护效果。肾脏形态学和Masson染色显示,CKD小鼠有明显的间质纤维化,Spore@CH能够显著逆转这一纤维化。天狼星红染色进一步确认了Spore@CH对改善肾脏胶原纤维沉积的效果。Western blot分析显示,Spore@CH治疗减少了促纤维化标志物的表达,如纤连蛋白1(FN-1)和α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA)。免疫细胞浸润分析显示,Spore@CH显著减少了中性粒细胞和CD4+ T细胞的肾脏浸润。治疗后,未发现主要器官的病理异常,表明Spore@CH具有良好的生物安全性。此外,腹膜透析(PD)作为临床清除CKD患者含氮废物的常用方法,作为对照也显示出类似的治疗效果。然而,长期PD治疗可能影响生活质量并引起副作用,口服Spore@CH则是一种方便、非侵入性、且更安全的治疗选择。

图8. Spore@CH 在治疗 CKD 中的潜力。(A)体内研究的示意图。叶酸诱导的 CKD 小鼠每隔一天用 PBS、HA、Spore、Spore@C 或 Spore@CH 治疗 14 天。在实验结束时收集并检查每组的血液和肾脏样本(n = 5)。(B、C)不同治疗后第 3 天小鼠的血清 BUN 和肌酐水平。(D、E)不同治疗后第 14 天小鼠的血清 BUN 和肌酐水平。(F)不同治疗后每组左肾的数码照片。(G)肾脏切片的 Masson 染色图像和相应的 Masson 阳性区域分析。比例尺为 100 µm。(H)肾脏切片的 Sirius Red 染色图像及其相应的定量分析。比例尺为 100 µm。(I)α-SMA 和 FN-1 表达的蛋白质印迹分析。(J、K)FN-1 和 α-SMA 蛋白表达的定量分析,标准化为内部基因(微管蛋白或 β-肌动蛋白)表达。数据为平均值 ± SD。使用单因素方差分析进行统计分析。**** p < 0.0001,*** p < 0.001,** p < 0.01,* p < 0.05

【研究小结】

该团队开发了一种双功能和双位置干预策略,以有效调节肠道和远端器官之间的串扰,用于肠外疾病治疗。在简单但细胞相容的条件下,阳离子 CS 能够在丁酸梭菌带负电荷的表面上生成一层,并且可以通过静电相互作用用阴离子 HA 层进一步修饰所得的带正电荷的表面。该团队观察到纳米涂层丁酸梭菌的口服生物利用度有所改善,包括增强对胃肠道损伤的抵抗力和优先定位在病理肠道中。口服后,纳米涂层丁酸梭菌可以有效减轻炎症并修复肠道屏障损伤,这主要归因于 HA 的抗炎特性和丁酸梭菌产生丁酸的能力。同时,纳米涂层丁酸梭菌能够重塑微生物代谢物并减少微生物易位,进而影响肠外器官,其特点是减轻炎症和修复组织损伤。在体内治疗评估中,纳米涂层丁酸梭菌分别在顺铂诱导的 AKI 和叶酸诱导的 CKD 小鼠模型中显著恢复肾功能并消除肾纤维化。鉴于表面改性可以灵活地在细菌上引入不同的功能基序,该团队相信与双功能和双位置干预模式的结合为治疗肠外疾病打开了一扇新窗口。

|

科研咨询+技术服务

|

医学实验服务

|

|

创赛生物 提供高品质的医疗产品和服务 |

联系我们 |

产品中心 |

扫码关注

关注公众号 扫码加客服

|