糖尿病性溃疡(DUs)是糖尿病的严重并发。糖尿病的高血糖环境导致创面微环境局部多发病变,如血管生成受,活性氧(ROS)过度表达,从而延缓糖尿病溃疡的愈合。受损的血管生成限制了营养和氧气向伤口部位的运输,并诱导了持续的炎症。ROS与DNA、脂质和细胞的其他成分发生反应,损害正常的细胞功能。同时,ROS是激活促炎信号通路的重要介质,可上调促炎因子和趋化因子的表达。促炎因子的过度表达使巨噬细胞极化失调,这些免疫细胞进一步产生更多的ROS和炎症因子,形成延长炎症期和阻止伤口愈合的恶性循环。由于伤口愈合由多个阶段组成,因此需要分阶段进行处理,单一的治疗效果可能会限制治疗的有效性。创面分期治疗,早期清除活性氧,后期持续促进创面愈合,是糖尿病创面治疗的一个有希望的方向。

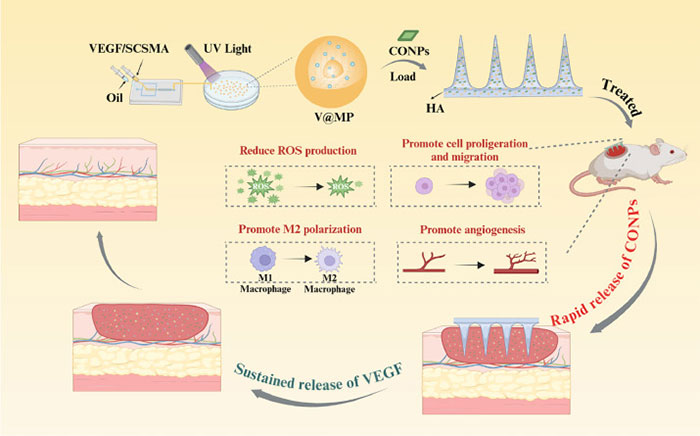

针对上述问题,暨南大学郭瑞团队设计了一种智能微针(V@MP/C@MN),它通过双向释放抗炎剂和生长因子来促进伤口愈合。V@MP/C@MN 的基础材料是透明质酸 (HA),它封装了含有 VEGF 的 SCSMA 微球 (V@MP) 和 CONPs,用于伤口愈合。将多功能 V@MP/C@MN 植入皮肤伤口部位后,HA 迅速溶解,CONPs 迅速释放到更深的真皮层,以减少炎症期的氧化应激,为伤口愈合提供有利的微环境。随着 SCSMA 的降解,VEGF 从微球中缓慢释放,以刺激增殖期的血管生成,恢复伤口环境的营养和氧气供应。V@MP 和 CONPs 还协同促进 M2 型巨噬细胞的极化并缩短炎症期。为糖尿病溃疡提供了一种新的多功能协同治疗策略。该文章于2024年10月1日以《A biphasic drug-releasing microneedle with ROS scavenging and angiogenesis for the treatment of diabetic ulcers》为题发表于《Acta Biomaterialia》(DOI: DOI: 10.1016/j.actbio.2024.09.045)。

研究示意图

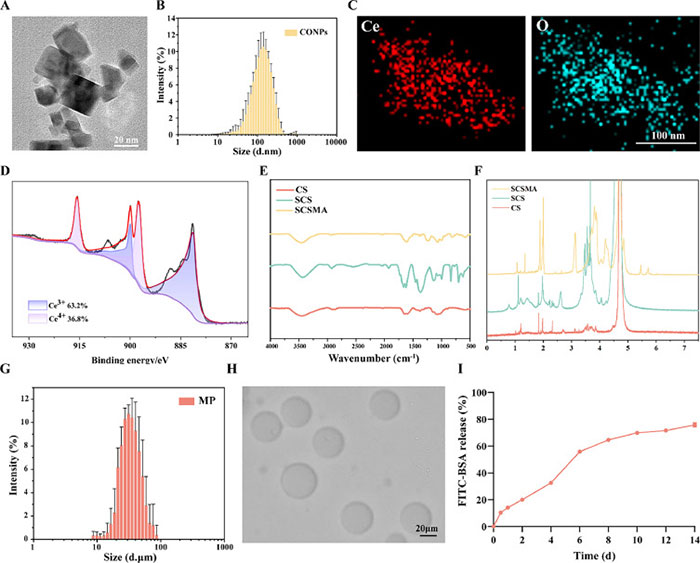

(1)CONPs 和 V@MP 特征

图(a)的透射电子显微镜(TEM)图像显示,CONPs具有层状结构。图(b)的动态光散射(DLS)结果表明,CONPs的水合粒径为112 ± 0.74 nm,适合微针加载。图(c)的能谱分析(EDS)显示,Ce和O元素均匀分布。图(d)的X射线光电子能谱(XPS)分析表明,CONPs表面含有63.2% Ce3+和36.8% Ce4+,这有助于模拟SOD酶活性,具备清除ROS的能力。图(e)和(f)的FT-IR和1H NMR光谱验证了SCSMA的成功合成。V@MP微球通过微流控设备制备,水合粒径为35.34 ± 1.66 µm(图g),且形状规则(图h)。在体外药物释放实验中,CONPs在5分钟内迅速释放,而BSA则在14天内缓慢释放(图i),形成双相释放模式,有助于伤口抗氧化和血管生成。

图1. CONPs 和 V@MP 的表征。A) CONPs 的 TEM 图像。B) CONPs 的 DLS 分析。C) CONPs 的 EDS 图像。D) CONPs 中 Ce 3d 的 XPS 分析。E) SCSMA 的 FT-IR 和 F) 1H NMR 光谱。G) V@MP 的粒度分析。H) 空白微球的光学显微镜图像。I) 模拟药物 FITC-BSA 从微球中释放

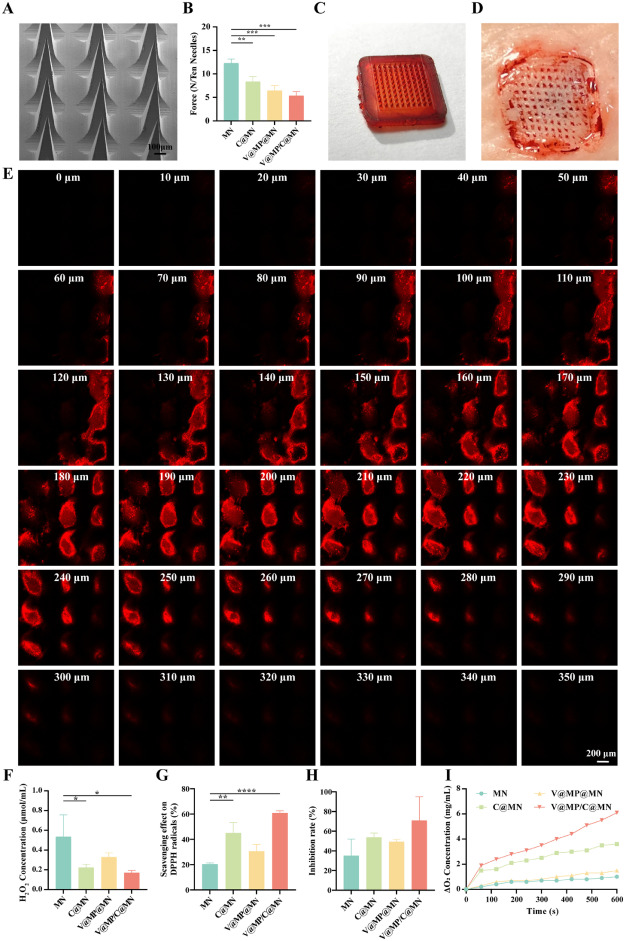

(2)V@MP/C@MN 的特性及其抗氧化性

图(a)的扫描电子显微镜(SEM)图像显示,微针尖端呈金字塔形,有助于快速、准确地穿透皮肤深层。图(b)的压缩测试表明,微针具有良好的机械强度,能够承受皮肤穿刺所需的最小力。图(c)和(d)展示了在猪皮肤上的微针贴片,说明其具备透皮递药的能力。图(e)的共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)图像显示,微针的药物递送深度可达350 µm。图(f)至(i)分析了V@MP/C@MN的抗氧化性能。H₂O₂测试结果表明,C@MN和V@MP/C@MN显著降低了H₂O₂含量。DPPH自由基清除实验显示,C@MN和V@MP/C@MN的自由基清除率分别为45.02%和60.84%。SOD酶活性测试显示,C@MN和V@MP/C@MN的SOD酶活性分别为53.73%和70.87%。溶解氧测试结果表明,V@MP/C@MN能够将H₂O₂转化为氧气,溶解氧含量达6.1 mg/mL。这些结果表明,V@MP/C@MN微针系统能够有效减少ROS水平,缓解氧化应激。

图2. 微针的表征和抗氧化特性的测定。A) 微针的扫描电镜图像。B) 当传感器靠近并按压针尖时针尖所受的压力(n = 3)。C) 含有 DOX 的 MN 图像。D) 用猪皮刺穿 MN 的图像。E) 含有 DOX 的 MN 皮下药物释放结果。F) 不同部分微针的 H2O2 清除能力(n = 3)。G) 不同微针组分的自由基清除活性测试(n = 3)。H) 微针不同部分的 SOD 酶活性(n = 3)。I) 微针的类过氧化氢酶(CAT)活性(n = 3)

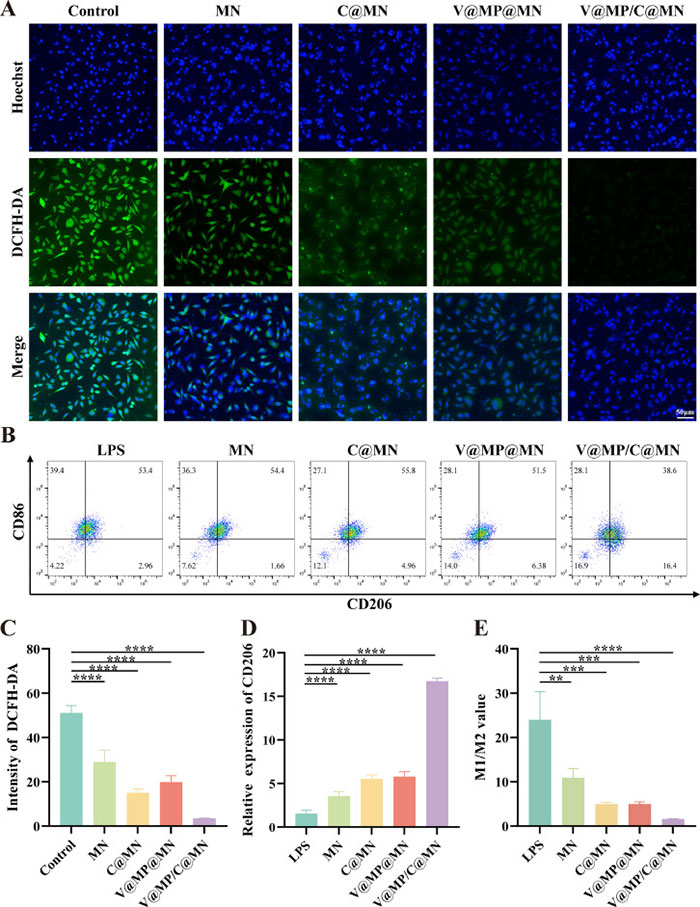

(3)V@MP/C@MN 可减少 ROS 生成并促进体外 M2 极化

图(a)显示, V@MP/C@MN组的ROS清除效果最显著,表明其具有优异的抗氧化能力(图c)。图(b)至(e)分析了V@MP/C@MN在诱导巨噬细胞表型转化中的作用。V@MP/C@MN在促进M2表型方面更具优势,显示出更强的免疫调节能力。总体而言,V@MP/C@MN微针系统能够有效清除ROS并促进巨噬细胞由M1向M2转化,有助于炎症和氧化应激相关病变的治疗。

图3. 体外微针诱导的 ROS 减少和 M2 极化。A) 微针和正常细胞培养基(对照组)处理 HUVECs 细胞 24 小时后的 ROS 检测。用 DCFH-DA 染色(绿色)。B) 流式细胞术分析巨噬细胞 CD86 和 CD206 的表达(n = 3)。C) 基于流式细胞术结果的 CD206 阳性细胞定量分析和 D) M1/M2 值(n = 3)。E) ROS 荧光强度的定量统计(n = 3)

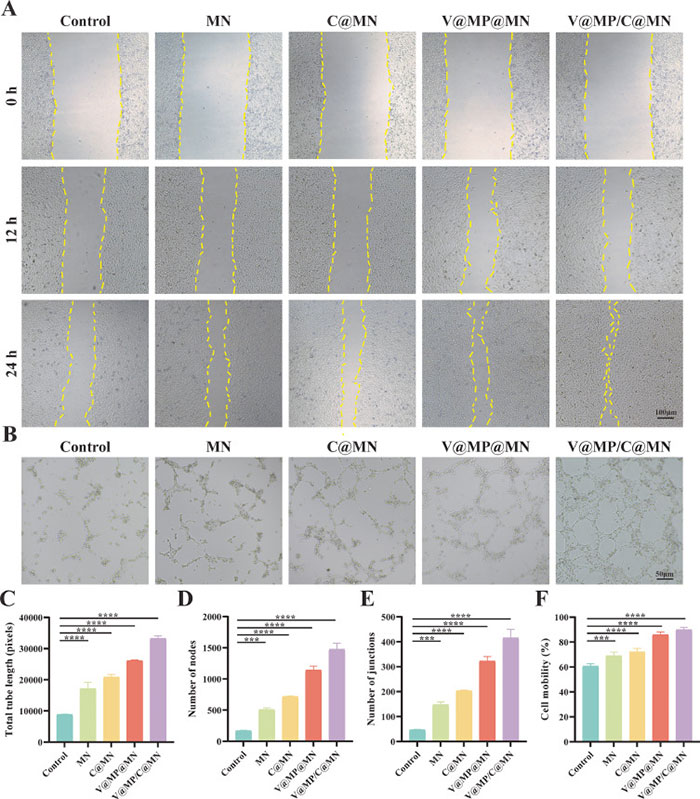

(4)V@MP/C@MN 可促进体外细胞迁移和血管生成

图(a)为划痕实验,显示在低血清环境下,V@MP/C@MN组的HUVECs细胞在24小时内显著向划痕区域迁移,空白区域逐渐缩小,迁移率达89.96%(图f)。这表明V@MP/C@MN能够在体外有效促进细胞迁移。图(b)展示了血管生成实验,显示V@MP/C@MN组形成明显的血管网络结构。图(c)至(e)分别量化了不同组的总管长度、节点数量和连接数。V@MP/C@MN组的管长增加了3.74倍,节点和连接数也显著增加,表明其有效促进了血管生成。该效果可能与V@MP中VEGF与内皮细胞的结合有关,SCSMA基材有效负载了VEGF。因此,V@MP/C@MN具备显著的促血管生成潜力,有望在体内促进血管新生,加速伤口愈合。

图4. 体外细胞迁移和血管生成能力微针检测。A) 用于细胞划痕试验的 HUVEC 光学图像。B) 使用不同微针培养的 HUVEC 的体外管形成。C) 血管网络结构中管总长度、D) 节点数量和 E) 连接点数量的定量评估(n = 3)。F) 细胞迁移率量化(n = 3)

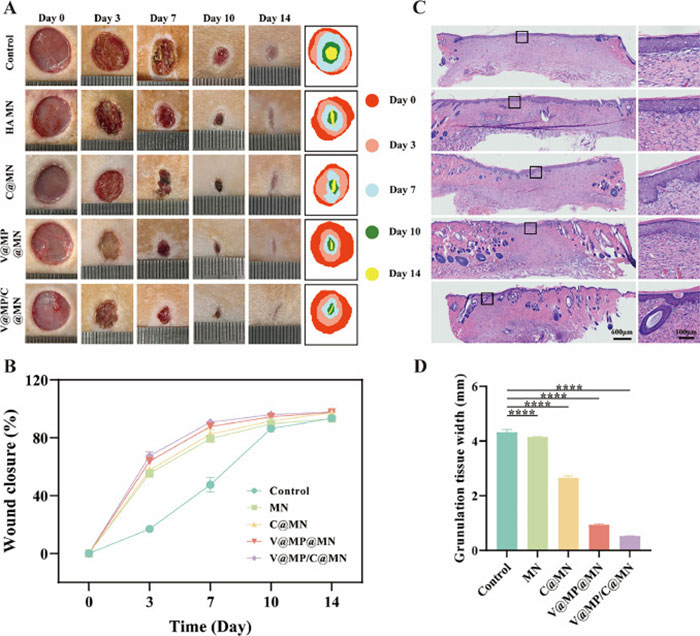

(5)V@MP/C@MN促进体内糖尿病溃疡愈合

图(a)展示了在不同时间点各组伤口的愈合过程照片。图(b)显示,随着时间推移,各组伤口面积逐渐缩小,其中V@MP/C@MN组愈合速度最快,第14天愈合率达到97.9%。图(c)为第14天的H&E染色结果,显示对照组的肉芽组织最厚,且无毛囊等成熟皮肤附属物,而V@MP/C@MN组则有致密的表皮和排列良好的真皮层,且可见清晰的毛囊。图(d)的肉芽组织宽度统计显示,与对照组相比,所有处理组的肉芽组织宽度显著减少,其中V@MP/C@MN组最小,仅为0.53 mm。

图5.对糖尿病伤口的治疗效果。A) 5 组大鼠在第 0、3、7、10 和 14 天伤口面积变化的图像和示意图。B) 伤口闭合率的定量分析(n = 3)。C) 第 14 天伤口的 H&E 染色。D) 肉芽组织宽度定量分析(n = 3)

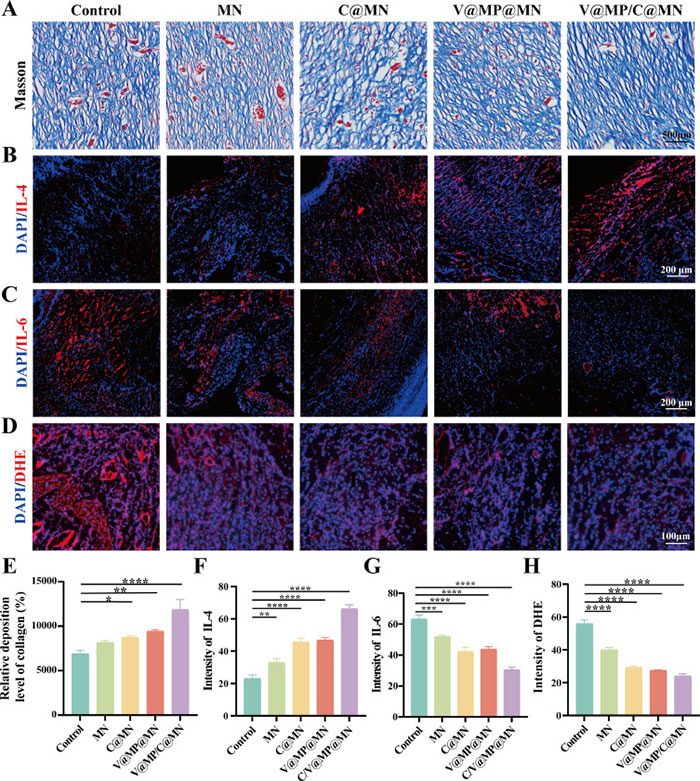

图(a)的Masson染色结果显示,对照组在第14天时仅有少量稀疏无序的胶原纤维,而V@MP/C@MN组则有更多的胶原沉积,纤维密度、厚度和排列均更为整齐,表明伤口愈合效果接近健康皮肤。图(e)统计了各组的胶原沉积量,V@MP/C@MN组显著高于其他组。图(b)和(c)分别为IL-4和IL-6的免疫荧光染色结果,V@MP/C@MN组的IL-4(抗炎因子)显著增加,而IL-6(促炎因子)显著减少(图f和g)。此外,图(d)的DHE染色显示,第3天时V@MP/C@MN组的ROS水平显著降低,减少了2.31倍(图h),与体外ROS清除实验结果一致。

图6所示。伤口组织的组织病理学分析。A)第14天各组大鼠伤口马松三色染色。B)第3天伤口IL-4免疫荧光染色。C)第3天伤口IL-6免疫荧光染色。D)第3天伤口DHE免疫荧光染色。E)不同处理组胶原沉积定量分析(N = 3) F) IL-4荧光强度定量分析(N = 3) F) IL-6荧光强度定量分析(N = 3) H) DHE荧光强度定量分析(N = 3)

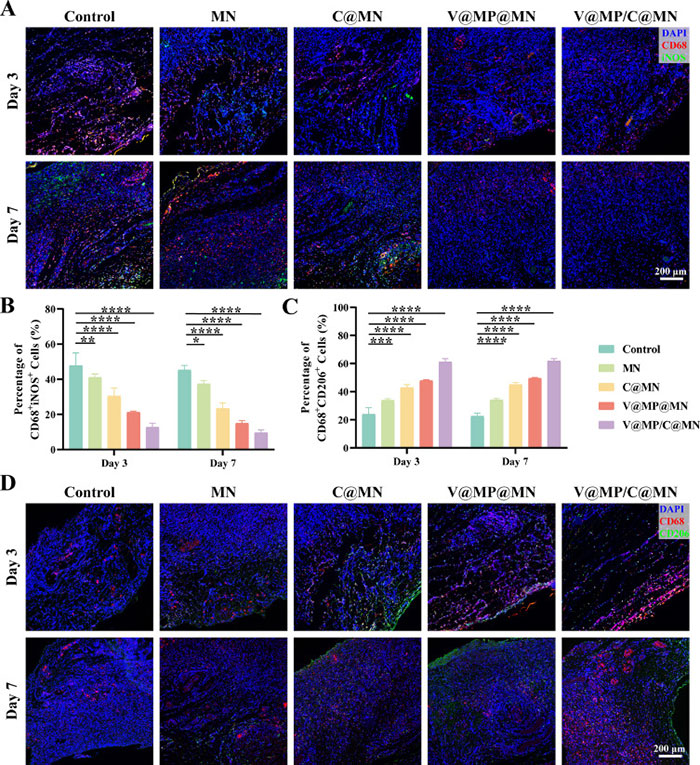

(6)V@MP/C@MN 在体内诱导 M2 极化

图(A)为第3天和第7天的CD68/iNOS双重染色图像,绿色荧光代表M1型巨噬细胞。图(B)统计了CD68/iNOS细胞数量,显示对照组M1型巨噬细胞数量较多,而V@MP/C@MN组的M1型巨噬细胞数量显著减少,特别是在第7天时减少了4.7倍。图(C)分析M2型巨噬细胞的重极化情况,绿色荧光代表M2型巨噬细胞。图(D)统计显示,与对照组相比,V@MP/C@MN组在第3天和第7天的M2型巨噬细胞数量分别增加了2.55倍和2.74倍。V@MP/C@MN通过透皮递送CONPs并迅速清除ROS,减少了促炎因子,从而促进了巨噬细胞从M1型向M2型的正常转换。

图7. 微针诱导体内 M2 极化。A)组织在 3 天和 7 天时双重染色 CD68 和 iNOS 的代表性图像。B) 各组 CD68iNOS 细胞百分比的量化(n = 3)。C) 治疗 3 天和 7 天后组织 CD68 和 CD206 双重染色的代表性图像。D) 治疗 3 天和 7 天后各组(n = 3)CD68CD206 细胞百分比的量化

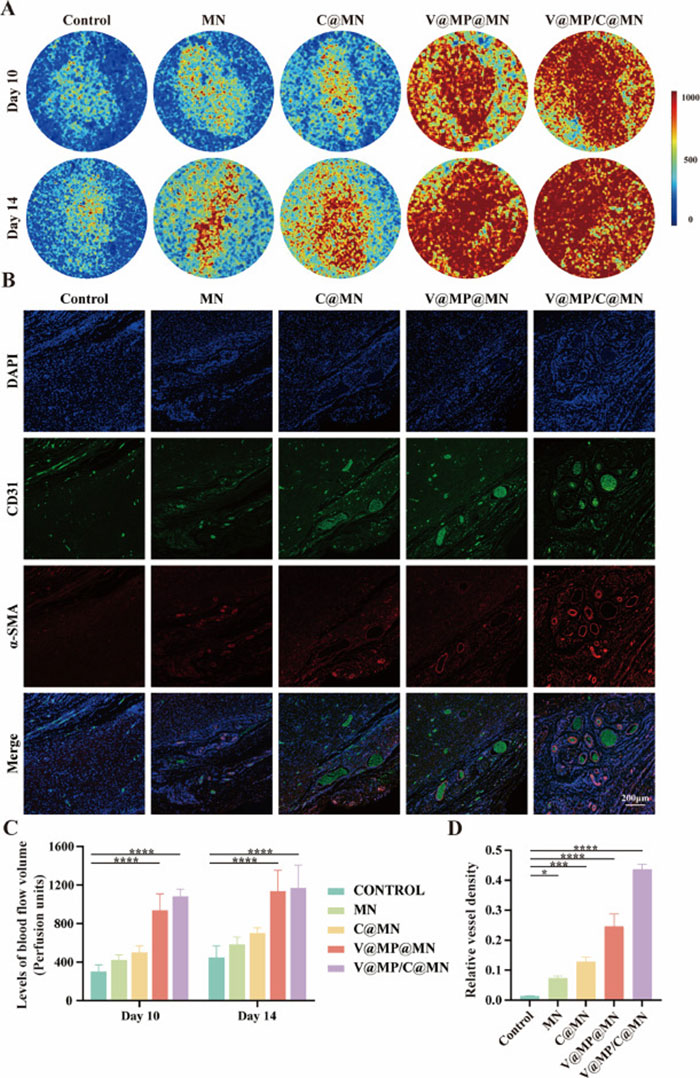

(7)V@MP/C@MN 促进体内血管生成

在第10天和第14天,利用Moore FLPI血流成像仪对创面周围的血流进行了评估(图8A和C)。结果显示,第10天V@MP/C@MN组的血流量为1081灌注单位,远高于对照组(303灌注单位)、MN组(422灌注单位)、C@MN组(501灌注单位)和V@MP@MN组(937灌注单位)。第14天,V@MP/C@MN组的血流量增加到1170灌注单位,比第10天增长了1.08倍。V@MP/C@MN和V@MP@MN组表现出更强的血管生成信号,能够为创口提供更多的血流。为进一步评估血管生成的质量,对第10天的组织进行了CD31和α-SMA的荧光染色(图8B和D)。结果显示,V@MP/C@MN和V@MP@MN组的CD31和α-SMA阳性闭合环显著增加,与前述的创口灌注变化趋势一致。CD31反映的血管密度在对照组为0.01 ± 0.0015,在V@MP@MN组为0.2 ± 0.0415,而在V@MP/C@MN组为0.44 ± 0.0178。

图8. 微针促进血管生成。A) 第 10 天和第 14 天伤口损伤部位血管生成反应的多普勒图像。B) 第 10 天伤口组织 CD31 和 α-SAM 双染色的代表性图像。C) 多普勒血流的定量统计(N = 3)。D) 血管密度定量分析(N = 3)

【研究小结】

本研究开发了一种负载了V@MP 和 CONPs 的V@MP/C@MN 微针,作用于深层组织,促进糖尿病溃疡的愈合。智能 V@MP/C@MN 的使用实现了血管内皮生长因子和 CONPs 的双相释放,并提高了 CONPs 的透皮率;减轻了氧化应激,V@MP 促进了血管生成;V@MP 和 CONPs 的联合给药协同促进了 M2 巨噬细胞的表型极化。对V@MP/C@MN多种功能的体外和体内系统研究表明,V@MP/C@MN在抗氧化、协同促进巨噬细胞极化、血管生成和组织再生方面具有显著疗效,V@MP/C@MN多种治疗功能的结合为改善糖尿病溃疡的愈合提供了新的途径。

|

科研咨询+技术服务

|

医学实验服务

|

|

创赛生物 提供高品质的医疗产品和服务 |

联系我们 |

产品中心 |

扫码关注

关注公众号 扫码加客服

|