3月20日,中科院正式发布2025年《国际期刊预警名单》,仅5本期刊因“论文工厂”问题被点名,相较2024年的24本大幅减少,引发学界热议:预警期刊“缩水”是否意味着学术环境改善?科研人员投稿能松一口气了吗? 真相可能比表面更复杂。

预警名单为何“缩水”?

三大原因揭秘

1、规则调整:从“分级预警”到“一刀切”

2025年预警名单首次不再区分风险等级(高、中、低),转而聚焦两类核心问题:一是破坏科研生态的学术不端行为(如论文工厂、引用操纵),二是阻碍学术成果国际化的不当操作(如中国作者占比畸高)。这一调整简化了评判标准,但可能导致部分“擦边”期刊未被纳入。

2、动态管理:整改期刊可“摘帽”

根据中科院最新说明,整改成效显著的期刊会被移出下一年名单。例如,2020年曾被预警的MDPI旗下期刊《Cells》《Sensors》,因自引率降低、审稿流程优化,近年已脱离预警行列。这一机制鼓励期刊自我革新,但也意味着名单“短”不代表问题消失,而是动态筛选的结果。

3、精准打击:聚焦“论文工厂”重灾区

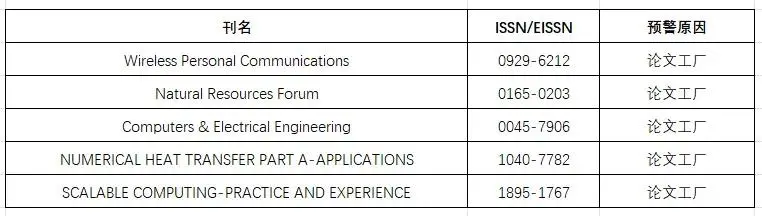

2025年名单的5本期刊均涉及“论文工厂”——即批量生产论文并售卖署名权的灰色产业链。中科院此次直击源头,旨在遏制规模化学术造假,而非全面覆盖低质期刊。

02

投稿真能高枕无忧?

警惕三大隐形风险

1、历史名单“合并使用”,高校政策仍严苛

尽管中科院强调不应合并历年预警名单,但多所高校为“保险”仍将历史名单纳入评价体系。例如,华东政法大学“负面清单”实施七年来,研究生在预警期刊发文量减少97.8%。若投稿期刊曾上榜,即使已整改,仍可能被高校“一票否决”。

2、“水刊”需求未减,新马甲层出不穷

论文仍是职称评审、毕业答辩的硬指标,“水刊”市场依然存在。例如,2021年《写真地理》因“熟蛋返生”事件被整顿,但类似期刊可能改头换面,通过缩短审稿周期、降低录用标准吸引投稿。

3、国际期刊“擦边操作”更难识别

部分期刊通过分区包装(如JCR1区但自引率超20%)或快速出版噱头(如“3天录用”)吸引作者,实则质量堪忧。例如,MDPI的《Sustainability》因发文量巨大、自引率高屡遭诟病,却因未被预警而成为“擦边球”首选。

03

科研人如何避坑?

三大策略保平安

1、多维度评估期刊,勿唯分区论

参考中科院分区与JCR分区差异(如《Antioxidants》JCR1区、中科院2区);

警惕“高分区+高自引率”组合,如《Remote Sensing》自引率达23.8%;

查询期刊历史预警记录,避免“踩雷”整改中的“前科”期刊。

2、关注政策动态,与单位“对齐”

高校“黑名单”可能比中科院更严格(如河南大学规定预警期刊论文不计入科研积分);

定期查阅单位更新的负面清单,如上海政法学院、沈阳农业大学等近期已发布新规。

3、回归学术本质,破除“唯论文”依赖

教育部“破五唯”改革持续推进,部分高校已取消论文与评奖、毕业硬挂钩。科研人员可探索专利、成果转化、社会服务等多元评价路径,减少对“水刊”的被动依赖。

预警期刊“缩水”是学术治理的进步,但绝非终点。科研人需清醒认识到:名单的“短”背后是规则的“严”与动态的“变”。唯有坚守学术底线、理性选择平台,才能真正远离“水刊”漩涡。

|

创赛生物 提供高品质的医疗产品和服务 |

联系我们 |

产品中心 |

扫码关注

关注公众号 扫码加客服

|